Pas le temps de tout lire ? La marge de négociation atteint 9% en moyenne, montant à 10,2% pour les maisons. Une opportunité pour les acheteurs de saisir des biens à prix réduit, surtout en Bretagne où la décote culmine à 13,2%, profitant d’un marché tendu et d’un nombre limité de candidats à l’achat.

La politique façonne-t-elle vos opportunités immobilières ? Alors que les taux reculent de 4,7% à 3,4%, la loi Climat interdit la location des passoires thermiques (DPE G dès 2025), tandis que la régulation Airbnb redéfinit les stratégies d’investissement. Sur le terrain, les marges de négociation atteignent 9% en moyenne, jusqu’à 13,2% en Bretagne pour les maisons. Avec 77% des vendeurs acceptant des décotes, et des réformes locales (modifications du PLU, infrastructures) bouleversant les prix, saisir ces leviers devient essentiel pour optimiser son achat ou amplifier sa plus-value dans un marché en recomposition.

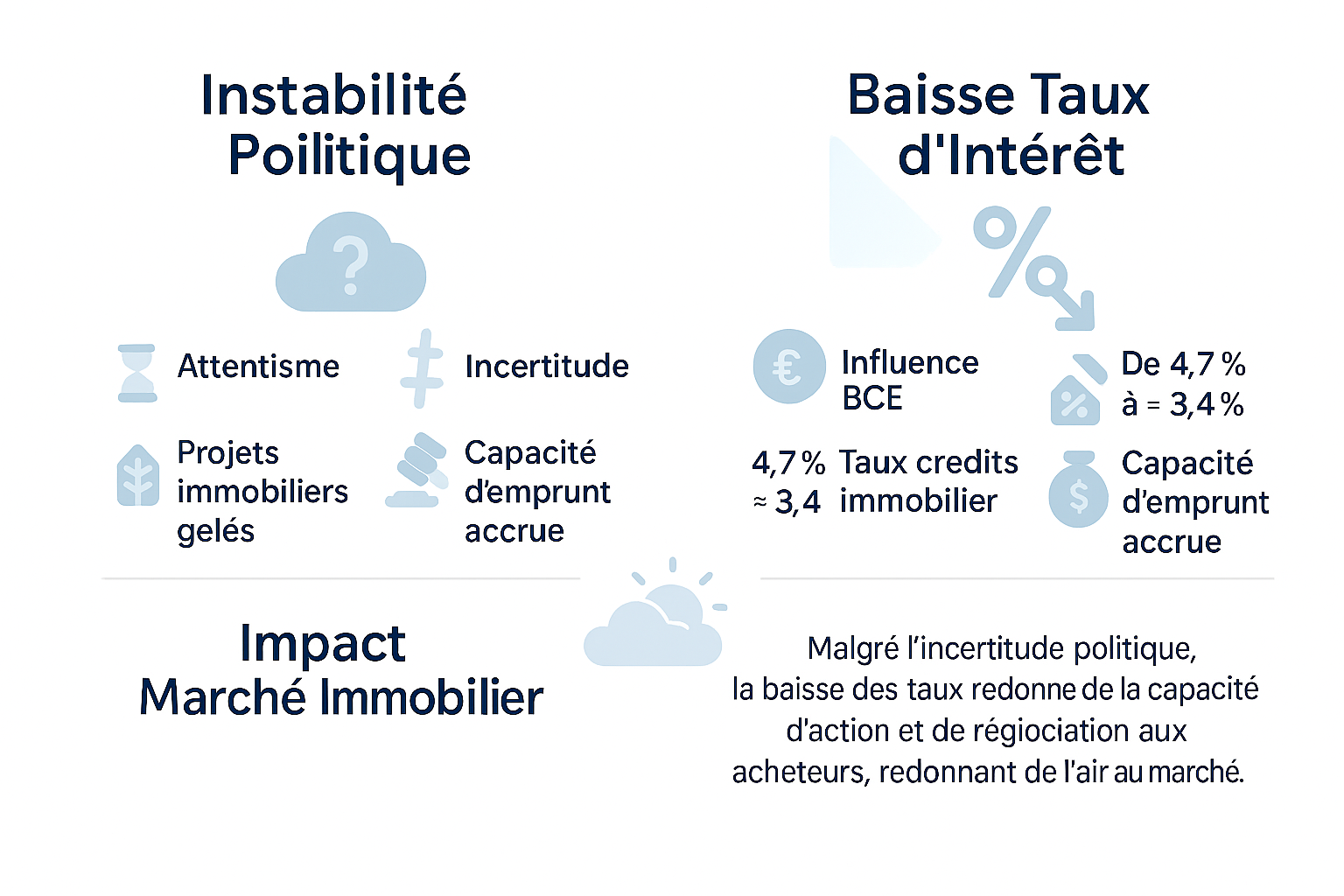

L’instabilité politique et les taux d’intérêt : un cocktail décisif pour le marché

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, le marché immobilier français oscille entre deux forces contraires : un climat politique incertain et des taux d’intérêt en baisse. Cette dynamique renforce le pouvoir de négociation des rares acheteurs solvables, tandis que 57 % des vendeurs préfèrent reporter leur projet pour espérer un prix optimal. Selon le baromètre LPI-IAD, la marge moyenne de négociation atteint désormais 9 %, avec un écart spectaculaire entre les maisons (10,2 %) et les appartements (7,5 %).

Quand l’incertitude politique freine les décisions

L’absence de visibilité sur les futures réformes plonge les acteurs dans un profond attentisme. Selon la Fnaim, les ventes de logements anciens devraient chuter de 11 à 13 % en 2024, la plus forte baisse depuis dix ans. Comment s’engager sans connaître l’avenir du PTZ, des règles anti-Airbnb ou de l’interdiction des « passoires thermiques » ?

Cet attentisme profite indirectement aux acheteurs déterminés. Avec 77 % des vendeurs acceptant de négocier, le pouvoir d’achat réel des acquéreurs augmente, malgré les craintes d’une dégradation du marché. Les marchés les plus chers restent ceux où les marges de négociation sont les plus basses, les propriétaires jugeant leurs biens moins vulnérables. En Bretagne, la décote moyenne atteint pourtant 13,2 % pour les maisons.

La politique des taux d’intérêt : le véritable nerf de la guerre

La Banque Centrale Européenne relance le marché : les taux moyens sont passés de 4,7 % à 3,4 % sur 25 ans. Cette baisse redonne 12 % de capacité d’emprunt aux ménages. Pour un même budget mensuel, un couple peut désormais emprunter 200 000 € supplémentaires comparé à 2023.

L’instabilité politique crée une brume d’incertitude sur l’avenir, mais la baisse des taux d’intérêt agit comme une éclaircie, redonnant aux acheteurs une capacité d’action et de négociation inattendue.

Les vendeurs pressés lâchent du lest : la marge moyenne atteint 9 %, avec 13,2 % en Bretagne pour les maisons. Selon Laforêt, 77 % des biens sont négociés à la baisse, montrant que les vendeurs s’adaptent. Pour les propriétaires actuels, une opportunité pour renégocier son prêt immobilier se dessine. Même un demi-point d’écart entre leur taux actuel et le marché représente des milliers d’euros économisés. Avec 80 % des transactions financées par crédit, cette baisse de 1,3 point en un an a redynamisé le marché, malgré les craintes d’une remontée des taux liés à l’OAT à 3,5 % en 2025.

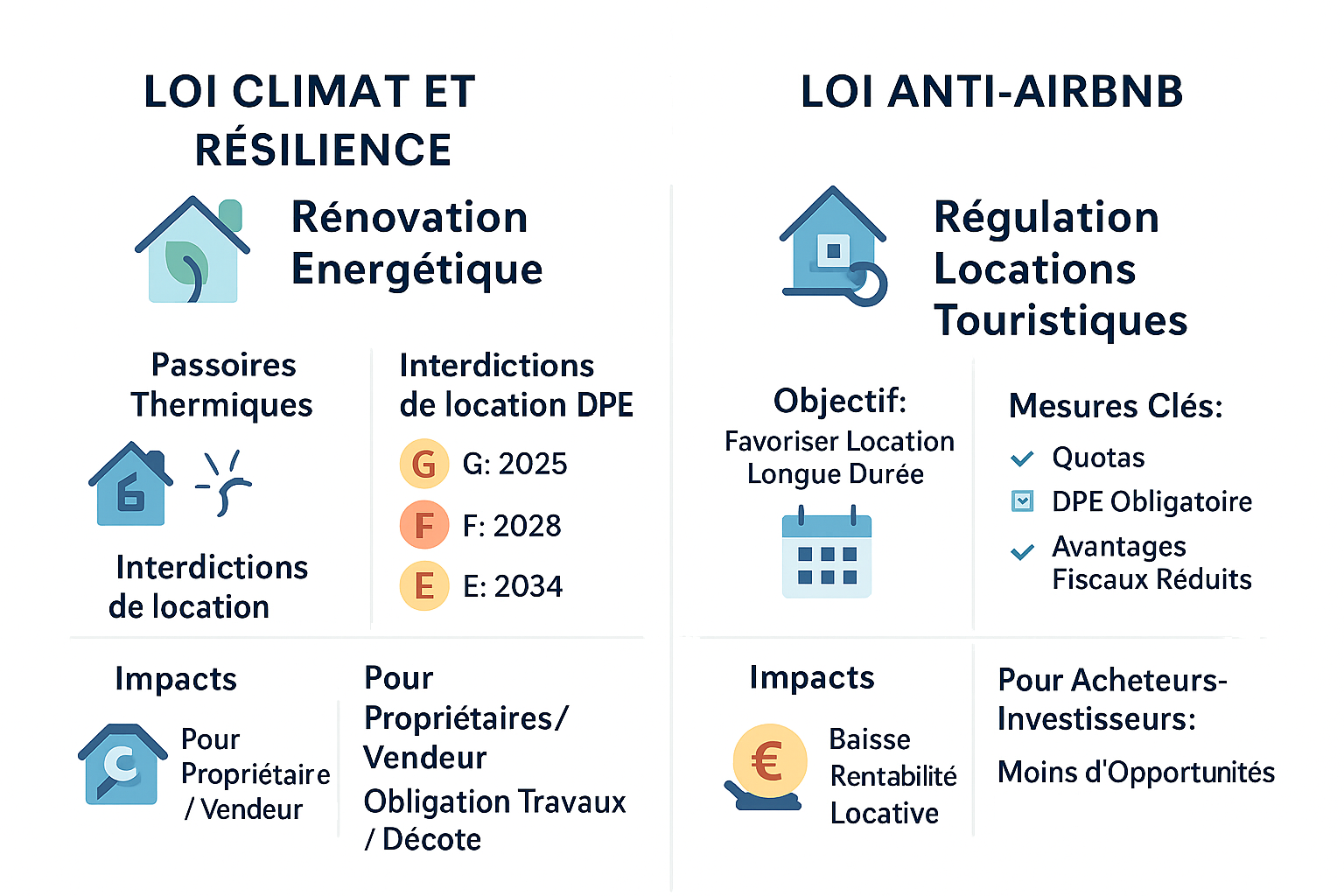

Les réformes législatives : comment les nouvelles lois redessinent le paysage immobilier

La rénovation énergétique au cœur des préoccupations politiques

La loi Climat et résilience bouleverse le marché immobilier avec l’interdiction progressive des locations de « passoires thermiques ». Selon le baromètre LPI-IAD, cette réforme pourrait expliquer les marges de négociation record observées, notamment pour les maisons (10,2% de décote en moyenne). Les propriétaires de biens classés DPE G devront cesser toute location à partir de 2025, avec une décote potentielle atteignant 13,2% en Bretagne.

- DPE classé G : Interdiction de location dès 2025

- DPE classé F : Interdiction de location prévue pour 2028

- DPE classé E : Interdiction de location envisagée pour 2034

- Conséquence directe : Forte pression à la baisse sur le prix de ces biens et opportunités de négociation pour les acheteurs prêts à rénover

Si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux de la rénovation énergétique, découvrez un enjeu majeur pour la rénovation d’un futur durable. Les aides comme MaPrimeRénov’ deviennent donc stratégiques pour les propriétaires souhaitant éviter la dévalorisation rapide de leur patrimoine.

La régulation des locations touristiques : un impact direct sur la rentabilité

La loi anti-Airbnb modifie radicalement l’équation pour les investisseurs. Avec des abattements fiscaux réduits (30% au lieu de 50% pour les meublés non classés), un plafond de recettes divisé par 5 (15 000€ contre 77 700€), et l’obligation de déclarer sa résidence principale, la rentabilité des meublés touristiques chute drastiquement. Selon Laforêt, cette évolution explique le recul de 0,28 point des marges de négociation en 2024.

Les nouvelles exigences en matière de DPE (classe E minimum pour les nouveaux meublés touristiques dès 2025) renforcent encore cette tendance. Pour les maires, l’extension des pouvoirs leur permettant de limiter à 90 jours la location de résidences principales pourrait réorienter 77% des biens actuellement sur le marché vers la location classique.

Synthèse des mesures politiques et leurs impacts concrets

| Mesure politique | Objectif principal | Impact pour les propriétaires/vendeurs | Impact pour les acheteurs/investisseurs |

|---|---|---|---|

| Loi Climat et résilience | Améliorer le parc immobilier | Obligation de travaux ou décote | Lever de négociation sur les passoires thermiques |

| Loi anti-Airbnb | Favoriser la location longue durée | Baisse de rentabilité locative | Moins d’opportunités en meublé touristique |

| Réforme du PTZ | Aider les primo-accédants | Marché potentiellement plus fluide | Meilleur accès au crédit |

Alors que le dispositif Pinel disparaît sans remplaçant évident, les investisseurs se tournent vers des solutions comme le LMNP avec des règles modifiées. La réforme du régime Loueur Meublé Non Professionnel, qui reintègre les amortissements dans le calcul de la taxe sur la plus-value, incite désormais à privilégier les résidences gérées (étudiantes ou senior) pour éviter cet impact fiscal.

Fiscalité et aides à l’achat : quand la politique influence votre portefeuille

La fin des dispositifs stars : le cas du Pinel

Le dispositif Pinel, qui offrait une réduction d’impôt pour l’investissement locatif neuf, arrive à son terme programmé à la fin 2024. Les investisseurs hésitent face à l’incertitude concernant son remplacement. La réforme prévue pour le Pinel +, réservée aux logements à haute performance énergétique (norme RE2020 et étiquette DPE A), retarde les décisions d’achat dans le neuf.

Alors que le Pinel classique offrait des réductions de 9 à 14% selon la durée d’engagement (6 à 12 ans), son successeur reste flou. La suspension du Pinel + pénalise les projets dans les quartiers prioritaires ou les logements respectant des critères environnementaux stricts. L’expérimentation de régionalisation en Bretagne, prolongée jusqu’en 2024, montre que la géographie reste un facteur déterminant dans l’attractivité des aides.

Cette situation ralentit l’investissement dans le neuf, poussant les acteurs vers l’ancien. Selon Laforêt, 77 % des biens sont aujourd’hui négociés à la baisse, illustrant la pression sur les vendeurs dans un marché déséquilibré.

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) : un outil majeur suspendu aux décisions politiques

Le Prêt à Taux Zéro constitue un levier crucial pour les primo-accédants. Actuellement réservé aux zones tendues et aux appartements neufs, son élargissement à toute la France et aux maisons individuelles, prévu pour 2025, est au point mort depuis la crise politique. Les plafonds de ressources rénovés en 2024 avaient permis d’élargir l’accès à 29 millions de foyers (contre 23 millions auparavant), avec une quotité de financement portée à 50 % pour les ménages les plus modestes.

Un véritable défi pour obtenir un prêt immobilier sans apport se profile pour les jeunes ménages. Selon les dernières données, la proportion de biens négociés à la baisse atteint 77 %, preuve de la flexibilité accrue des vendeurs.

La fiscalité du LMNP et des donations en suspens

Les investisseurs en Loueur Meublé Non Professionnel anticipent une réforme qui pourrait alourdir la taxation des plus-values à la revente. La suppression de l’exonération des amortisseurs, avec un taux d’imposition actuel de 19 % sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, transformerait la rentabilité des projets dans l’ancien meublé.

Les donations immobilières, quant à elles, attendent un projet d’exonération fiscale jusqu’à 100 000 €. Les abattements renouvelables (100k€/enfant) pourraient inciter aux transmissions anticipées si la réforme voyait le jour. Les droits de mutation actuels (environ 0,6 % de la valeur du bien) restent un frein pour les familles souhaitant transmettre un patrimoine.

Chaque changement fiscal, même anticipé, modifie les calculs de rentabilité et peut transformer une bonne affaire en un investissement risqué, rendant la veille réglementaire indispensable.

- Dispositif Pinel : Fin programmée fin 2024, incertitude sur la suite

- Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Élargissement suspendu, impact direct sur les primo-accédants

- Statut LMNP : Risque d’alourdissement de la fiscalité, menace pour les investisseurs dans l’ancien

- Donations immobilières : Projet d’exonération fiscale en pause

L’influence oubliée : le pouvoir des décisions politiques locales

Derrière les grandes réformes nationales, ce sont souvent les décisions prises en mairie qui font grimper ou chuter la valeur d’un bien. La modification d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut transformer un terrain agricole en lotissement, tandis qu’un projet d’école ou de ligne de tram peut faire bondir les prix dans un quartier. À l’inverse, une augmentation de la taxe foncière décidée par les élus locaux peut décourager les acquéreurs.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le document qui peut tout changer

Le PLU est l’un des documents les plus décisifs pour la valorisation du foncier. C’est lui qui détermine si un terrain sera constructible ou pas, si un immeuble pourra compter un étage supplémentaire, ou si un quartier va se densifier.

Imaginez un champ en zone agricole (zone A) qui bascule en zone à urbaniser (AU) dans le PLU. Du jour au lendemain, ce terrain acquiert un droit à construire et voit sa valeur exploser. À l’inverse, une parcelle en zone constructible (U) peut perdre 60% de sa valeur si les élus décident d’y imposer des servitudes supplémentaires.

Infrastructures et fiscalité locale : les leviers de l’attractivité

Les investissements dans les transports en commun, les écoles ou les espaces verts attirent les ménages, créant une dynamique immobilière. À l’inverse, un projet avorté de ligne de tram ou l’abandon d’un programme d’éco-quartier peuvent figer le marché.

- Modification du PLU : Impact sur la constructibilité et la valeur des terrains.

- Création d’infrastructures (transports, écoles) : Augmentation de l’attractivité et des prix.

- Politiques environnementales locales (ZFE, etc.) : Contraintes potentielles pour les résidents.

- Niveau de la taxe foncière : Influence directe sur le coût de possession d’un bien.

La fiscalité locale pèse encore plus que souvent. Une commune qui augmente sa taxe foncière pour financer des projets ambitieux voit parfois fuir les primo-accédants. À l’inverse, des taux maîtrisés attirent les familles en recherche de stabilité budgétaire. Les ZFE (Zones à Faibles Émissions) illustrent aussi cet impact : les quartiers mal desservis par les transports alternatifs perdent de leur attrait, tandis que les zones bien équipées gagnent en popularité.

L’immobilier français navigue entre instabilité politique et taux attractifs, offrant aux acheteurs une position stratégique. Les réformes législatives (rénovation énergétique, régulation Airbnb) et les décisions locales (PLU, fiscalité) redessinent le marché, tandis que les suspensions de mesures fiscales renforcent l’incertitude. Dans ce contexte, la vigilance et l’adaptation aux évolutions réglementaires deviennent essentielles pour saisir les opportunités.

FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent le marché immobilier ?

Le marché immobilier est façonné par un mélange de facteurs économiques, politiques et locaux. La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE), avec ses décisions sur les taux directeurs, joue un rôle central en affectant le coût du crédit. L’instabilité politique, comme les changements de gouvernement ou les réformes en suspens (ex: prolongation du dispositif Pinel), génère un climat d’attentisme chez les acteurs. Enfin, les décisions locales, comme les modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou les investissements en infrastructures, redessinent la valeur des biens à l’échelle d’une commune.

Quel est l’effet de la politique de la BCE sur le marché immobilier ?

La BCE agit comme le thermomètre du marché immobilier. Ses récentes baisses de taux directeurs ont ramené les taux de crédit à 3,4% sur 25 ans, contre 4,7% en 2023, redonnant un peu d’air aux acheteurs. Mais cette éclaircie reste fragile : si les taux remontent, les candidats à l’achat pourraient se raréfier, accentuant la position dominante des acheteurs. Un scénario que les vendeurs pressés anticipent en acceptant des décotes record, allant jusqu’à 13,2% en Bretagne pour les maisons.

Quelles sont les influences locales sur le marché immobilier ?

Loin des grandes lois nationales, les décisions locales pèsent lourd. Un PLU modifié peut soudainement interdire la construction sur un terrain ou, à l’inverse, autoriser un étage supplémentaire, bouleversant sa valeur. Les infrastructures, comme une nouvelle ligne de tram ou une école, attirent les familles et font grimper les prix. À l’inverse, une hausse brutale de la taxe foncière peut refroidir les investisseurs. En Bourgogne, par exemple, les appartements voient leur prix débattu à -12,4% : un signe que les marchés locaux réagissent à leur propre tempo.

Pourquoi le marché de l’immobilier est-il en crise ?

La crise n’est pas monolithique : c’est un cocktail de tensions. Les taux d’intérêt, bien que revenus sous les 3,5%, ont laissé des cicatrices en gelant les transactions pendant deux ans. Les réformes en suspens (PTZ élargi, exonération sur les donations) entretiennent un climat d’incertitude. Ajoutez-y la pression réglementaire — comme l’interdiction progressive des « passoires thermiques » (DPE G en 2025) — et un paradoxe s’installe : les vendeurs pressés acceptent des décotes historiques, mais le marché reste bloqué, avec un stock de biens disponibles en baisse selon Laforêt.

Quels sont les 4 grands acteurs de l’immobilier ?

Ils sont quatre à tenir les rênes du marché : les acheteurs, devenus rares et exigeants, les vendeurs prêts à tout pour boucler une vente, les banques qui ajustent leurs prêts au gré des taux BCE, et enfin les pouvoirs publics, des décideurs locaux aux réformes nationales. Sans oublier un cinquième larron : l’incertitude politique. Car même une bonne nouvelle, comme la baisse des taux, est éclipsée par le flou autour du Pinel ou des aides à la rénovation, paralysant les décisions.

Comment se comporte le marché de l’immobilier en ce moment ?

Le marché oscille entre embellies et à-coups. Les marges de négociation flirtent avec 9% en moyenne, un sommet depuis 2012, avec des pics à 13% en Aquitaine pour les maisons. Les acheteurs en position de force profitent de l’aubaine, mais leur nombre reste faible : les primo-accédants pâtissent de la suspension du PTZ et des exigences de plus en plus strictes des banques. Le seul consensus ? Les biens les plus chers, comme en Rhône-Alpes, voient leurs prix moins flexibles, preuve que la rareté reste un atout.

Quel est l’effet de la politique monétaire de la BCE ?

La BCE trace la route : ses taux directeurs dictent le rythme des crédits immobiliers. Une baisse de 1,3 point en un an a permis à certains ménages de revoir leur budget à la hausse, mais l’effet est limité. Les acheteurs restent prudents, guettant une éventuelle remontée des taux. Comme l’explique une citation du secteur : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », préférant saisir une opportunité aujourd’hui plutôt que de miser sur un avenir incertain.

La politique monétaire affecte-t-elle les taux d’intérêt réels ?

Pas de mystère : la réponse est oui, et les chiffres le confirment. Quand la BCE abaisse ses taux, les banques commerciales suivent, rendant les prêts plus accessibles. Mais cette relation n’est pas mécanique. Les taux réels intègrent aussi le risque perçu par les banques (solvabilité des emprunteurs) et les anticipations d’inflation. Résultat ? Une baisse de 1 point à la BCE ne se traduit qu’au mieux par une diminution de 0,7 point sur les crédits, laissant une marge de manœuvre limitée pour les acteurs du marché.